Das Patent auf das Motorrad feiert Geburtstag

29. August 2025

Die Treibende Kraft-Dokumentarfilm

29. August 2025Frank-Christian Hansel, MdA: Mein Spaziergang durch das Bayerische Viertel

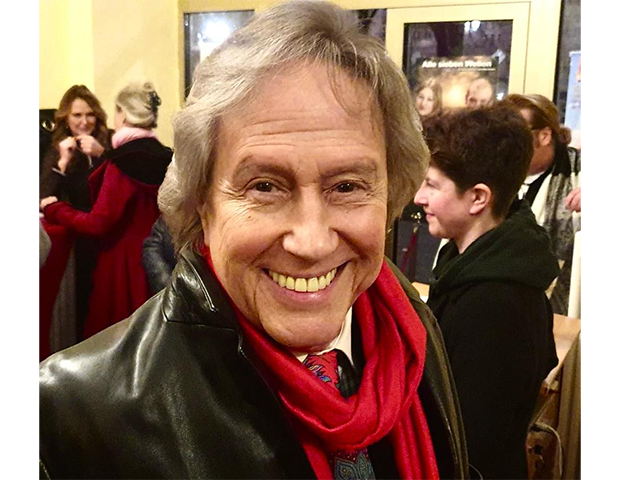

Frank-Christian Hansel (Foto: Privat)

Frank-Christian Hansel gehört seit 2016 dem Berliner Abgeordnetenhaus an. Der AfD-Parlamentarier aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg kandierte bei der Bundestagswahl im Februar 2025 in seinem Bezirk für ein Mandat im Deutschen Bundestag. In seiner Fraktion im Preußischen Landtag ist Frank-Christian Hansel Fachpolitischer Sprecher für Wirtschaft, Energie, Klima, Flughafen und Tourismus. Wir sprachen mit ihm über seinen Kiez, wir besuchten mit ihm das Bayerische Viertel in Tempelhof-Schöneberg.

STIMME-DER-HAUPTSTADT: Hat unser gemeinsamer Spaziergang für Sie auch eine Überschrift?

Frank-Christian Hansel: „Auf jeden Fall. Die Überschrift lautet: „Geschichte in den Straßen“.

STIMME-DER-HAUPTSTADT: Warum bitte haben Sie diese Überschrift gewählt?

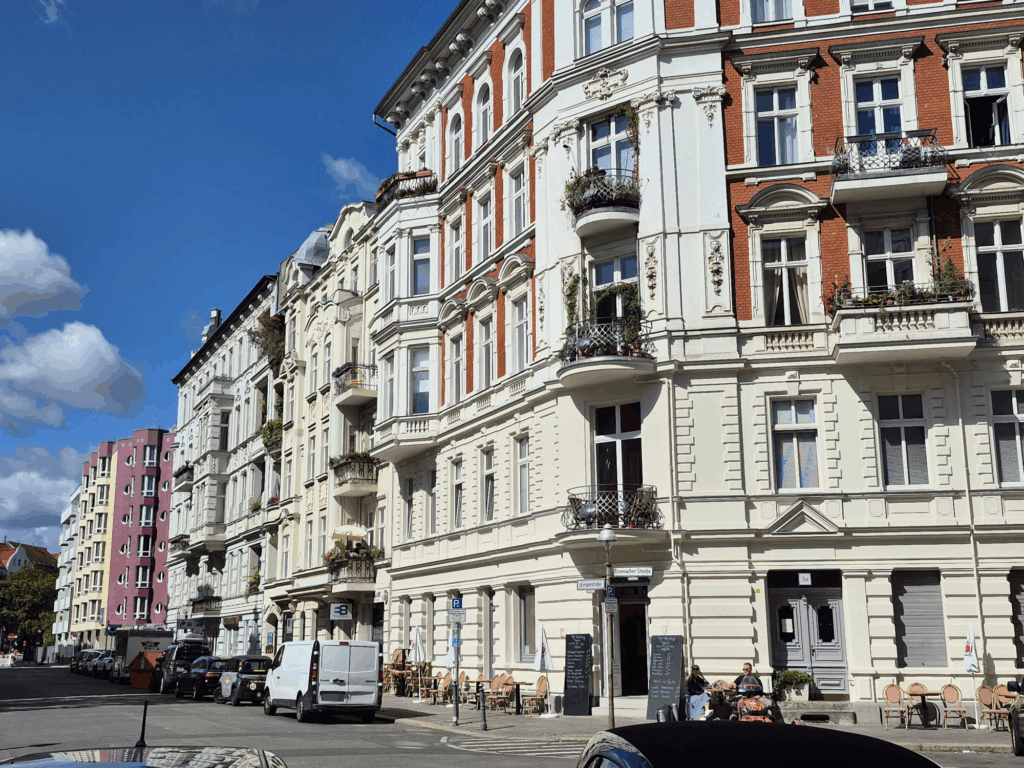

Frank-Christian Hansel: „Wenn ich durch das Bayerische Viertel gehe, dann spaziere ich nicht einfach durch ein Berliner Wohnquartier. Ich wandere durch eine Landschaft der Geschichte, in der sich bürgerliche Blüte, jüdisches Leben, Verfolgung, Zerstörung und Wiederaufbau Schicht für Schicht ablesen lassen“.

STIMME-DER-HAUPTSTADT: Wir sind am Bayerischen Platz gestartet. Warum dort bitte?

Frank-Christian Hansel: „DieEntstehung und Gründerzeit fand hier statt, daher begann unser Weg am Bayerischen Platz, dem Herzstück des Viertels. Als er um 1900 angelegt wurde, war er Mittelpunkt eines neuen großbürgerlichen Quartiers. Wohlhabende Berliner wollten hier wohnen, und so entstanden zwischen 1880 und 1914 prachtvolle Mietshäuser im Stil der Gründerzeit. Hohe Decken, stuckverzierte Fassaden, repräsentative Treppenhäuser – ein urbanes Ideal. Die Straßennamen – von Ansbach bis Würzburg – gaben dem Viertel seinen bis heute vertrauten bayerischen Anklang.

Hier wohnten Ärzte, Rechtsanwälte, Professoren, Künstler. Ein Mikrokosmos des Berliner Bürgertums nahm Gestalt an. Man sprach vom „Jüdischen Oxford“. In den 1920er- und frühen 1930er-Jahren nannte man das Viertel tatsächlich das „Jüdische Oxford“. Rund die Hälfte der Bewohner war jüdisch. Viele von ihnen prägten als Intellektuelle, Mediziner, Anwälte und Unternehmer das kulturelle Leben Berlins. Albert Einstein lebte hier, ebenso zahlreiche andere Persönlichkeiten. Der Platz und die angrenzenden Straßen standen für urbane Aufklärung, für Bildung, Wohlstand und ein selbstbewusstes jüdisch-bürgerliches Milieu.

Doch der Glanz war nur von kurzer Dauer. 1933 setzte die Entrechtung ein: Schritt für Schritt wurden jüdische Bewohner ausgeschlossen, gedemütigt und schließlich deportiert. Heute erinnern die Tafeln des Projekts „Orte des Erinnerns“ daran – kleine Schilder an Laternen, die NS-Verordnungen zitieren: „Juden dürfen keine Haustiere halten“, „Juden ist der Besuch öffentlicher Bäder verboten“. Gerade im ruhigen Alltag des Viertels entfalten diese Worte eine beklemmende Kraft.

Dann kam der Krieg. Ab 1943 griff die britische Luftwaffe Berlin in massiven Nachtangriffen an. Auch das Bayerische Viertel blieb nicht verschont. Im Winter 1943/44 trafen Bomben die Münchener Straße, die Eisenacher Straße und die Ansbacher Straße. Ganze Häuserzeilen wurden vernichtet.

Am 3. Februar 1945 folgte der schwerste Schlag: ein amerikanischer Tagesangriff zerstörte große Teile rund um den Bayerischen Platz. Der U-Bahnhof erhielt einen Volltreffer, mindestens 63 Menschen starben. Häuserfronten stürzten ein, Feuerwalzen fegten durch die Straßen. Besonders auch die Martin-Luther-Straße wurde in dieser Phase verwüstet – dort, wo heute schnörkellose Nachkriegsbauten stehen.

Und auch das Umfeld von Wittenbergplatz und Nollendorfplatz traf es mehrfach: Ende 1943, erneut im August 1944 und zuletzt im Januar 1945 fielen hier Bomben.

Wenn ich heute durch die Straßen gehe, sehe ich überall diese Brüche:

Am Bayerischen Platz wechseln sich überlebende Altbauten und 50er-Jahre-Neubauten ab. In der Münchener Straße sind die Bombenlücken besonders sichtbar – hier eine prachtvolle Fassade, dort ein nüchterner Block aus der Nachkriegszeit. Die Eisenacher Straße trägt die Spuren der Winterangriffe 1943/44: ornamentreiche Gründerzeithäuser stehen neben klaren Wiederaufbauzeilen. In der Ansbacher Straße erinnern ganze Abschnitte daran, dass 1944 viele Häuser zerbombt wurden. Die Martin-Luther-Straße wirkt bis heute wie ein Dokument des 3. Februar 1945: breite, sachliche Bauten statt der einstigen Bürgerhäuser. Am Wittenbergplatz schließlich mischt sich das Erbe der Vorkriegsmoderne mit Nachkriegsarchitektur – Kaufhäuser, Reste der Gründerzeit, daneben Neubauten auf einstigen Trümmerfeldern.

Nach 1945 begann der Wiederaufbau. Aus Mangel an Geld und Zeit entstanden in den 1950er- und 1960er-Jahren schlichte, funktionale Häuser. Sie sind bis heute der Kontrast zu den überlebenden Altbauten, die dem Viertel immer noch seinen Glanz verleihen. Heute ist das Bayerische Viertel ein ruhiges Wohnquartier mit Cafés, Läden und gepflegten Straßen. Doch wer mit offenen Augen geht, sieht: Die Geschichte liegt nicht im Archiv, sondern in den Fassaden und Straßenzügen.

Altbau neben Neubau, Mahnmal neben Straßencafé – das Bayerische Viertel ist ein Spiegel des 20. Jahrhunderts: Gründerzeit, jüdische Blüte, Zerstörung und Neubeginn“.

STIMME-DER-HAUPTSTADT: Vielen Dank für den Spaziergang und das Gespräch.

Text: Volker Neef

Fotos: Volker Neef; Privat