Beim Reifenwechsel ist Know-how gefragt

20. September 2025

BMW BERLIN-MARATHON lud zur 2. Pressekonferenz

20. September 2025Der Multiple Rassismus in Deutschland

Martina Priessner (Foto: Inselfilm Produktion)

„Die Möller Briefe“ erinnern an eines von drei rassistischen Massakern, präsentiert auf der 75. Berlinale, kommen nun ins Kino

Martina Priessner kehrt in den „Möllner Briefen“ zu den Brandanschlägen des Jahres 1992 zurück, deren Geschichte und bis in die Gegenwart reichenden Konsequenzen vor allem aus der Sicht der überlebenden Opfer rekonstruiert wird. Bis heute kämpfen sie aktiv gegen eine Kultur der Verschleierung und Verdrängung an.

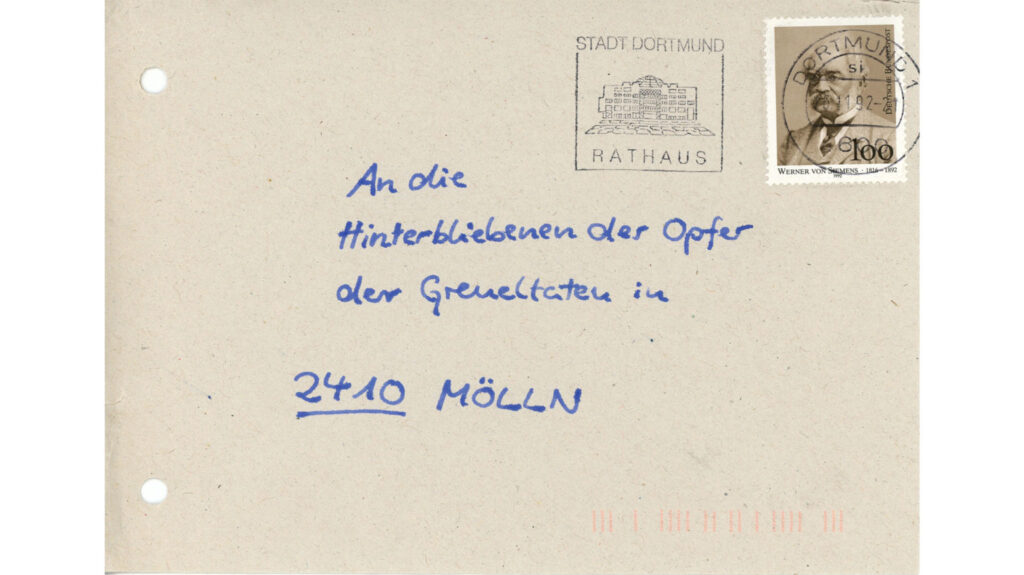

Drei Mitglieder der Familie Aslam verloren ihr Leben. Ibrahim Aslam überlebte, gerettet von seiner Großmutter, die selbst in den Flammen umkam. Er erfuhr erst zufällig Jahrzehnte später durch eine im Stadtarchiv Mölln arbeitende Studentin von Hunderten von Briefen, die in den Tagen nach dem Anschlag an die hinterbliebenen Opfer adressiert worden waren. Diese Briefe, teils von Kindern verfasst, bezeugen ihr Mitleid und ihre Solidarität, gleichzeitig aber auch den emotionalen Schock und ihre Verachtung jener Deutschen, die zu solchen Mordtaten fähig sind.

Teils ohne Adresse, teils an die „Teestube“ einen bekannten Sammelort der Stadt, teils an das Bürgermeisteramt adressiert, wurde keiner dieser Briefe den Betroffenen zugestellt. Auf Anweisung des damaligen Bürgermeisters wurden sie im Stadtarchiv untergebracht. Spendenkonten- Anfragen wurden mit Formbriefen beantwortet, andere, vor allem die Kinderbriefe, wurden zuweilen direkt vom Bürgermeister – mitfühlend – beantwortet.

Doch welche emotionale Bedeutung diese Briefe für die wirklichen Adressenten gehabt hätten, die in Krankenhäusern lagen oder obdachlos geworden waren, scheint – nicht zufällig – nie ein Argument für den Bürgermeister (CDU-Mitglied) gewesen zu sein. Unter dem Vorwand, die Briefe seinen nicht klar adressiert (die Häuser waren abgebrannt!), missachtete die Post nicht nur ihre Auslieferungspflicht, sondern auch das Briefgeheimnis, indem sie die Briefsäcke dem Bürgermeisteramt übergaben.

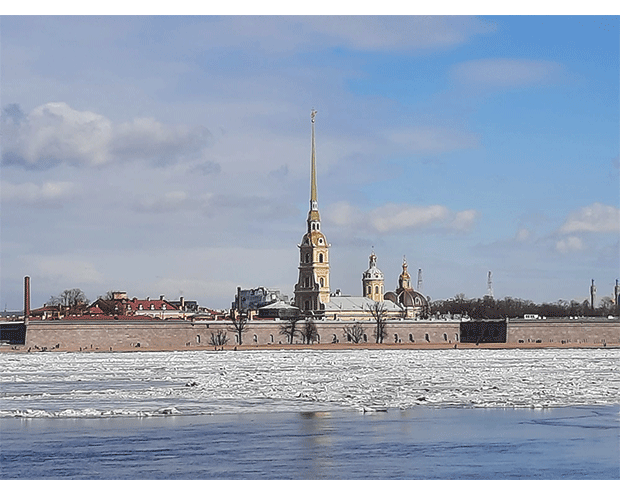

(Foto: Inselfilm Produktion)

Dort wurden die Briefe geöffnet und gelesen. Spätestens da hätte klar sein müssen, dass nur in wenigen Fällen der Bürgermeister selbst der Adressat war. Selbstredend wäre es möglich gewesen, die Briefe der Familie der beiden abgebrannten Häuser auszuhändigen. Zu der Frage, warum dies nicht geschah, wollte sich der ehemalige Bürgermeister nicht äußern, und dem aktuellen Amtsträger kam es nie in den Sinn, eine Untersuchung einzuleiten.

Martina Priessner erkennt hier einen allgegenwärtigen strukturellen institutionellen Rassismus am Werk, der einerseits die mögliche Bedeutung der Briefe für die Opfer nicht wahrnehmen, andererseits aber auch strategisch der Bildung einer Solidaritätskultur entgegenwirken will. Denkbar ist auch, ließe sich die Vermutung hinzufügen, dass die Briefe im Interesse des Aufspürens „radikalen Tendenzen“ analysiert wurden.

Transparenz in die Mechanismen der verhinderten Zustellungen zu bringen hieße Verantwortung zu übernehmen. Der institutionelle Rassismus aber zieht Schweigen und Verdrängung vor. Solidarität konnte nie, bringt es Martina Priessner auf den Punkt „eine gesellschaftliche Kraft entfalten“.

Sie erinnert daran, dass viele rassistischen Taten nie bekannt wurden: „Wir sind Erinnerungsweltmeister bei gleichzeitiger Abwehr der Perspektiven der Betroffene. Es gibt unzählige nicht erzählte, nicht gehörte, nicht gesehene Geschichten und wir müssen endlich anfangen, sie zu erzählen“.

Dies kann nur ein Appell an gesellschaftliche Verantwortung sein, doch wie in Mölln kann man sich auch in TV-Stationen leisten, nicht aktiv zu werden. Die Aufklärung politischer Versäumnisse wird durch die mangelnde Unterstützung durch öffentlicher Förderungsanstalten komplettiert. Für ihren jetzigen Film hatte Priessner keinen einzigen TV- Sender an Bord. Sie konstatiert einen Mangel an Interesse und Empathie.

Es bleibt die Hoffnung, dass ihr jetziger Film zur Motivation weiterer Nachforschungen führt. Ihre vierteilige Serie zur extrem rechtsradikalen NSU allerdings konnte Priessner nie realisieren. Der Hauptschalthebel des institutionellen Rassismus lässt sich auf den Punkt bringen: „Man kann es sich leisten, sich nicht dafür zu interessieren“.

Die Möllner Briefe, by Martina Priessner (Regie, Buch)

Deutschland / 2025 / 96 min

Text: Dieter Wieczorek

Foto: Inselfilm Produktion